怎么评价中性学说?

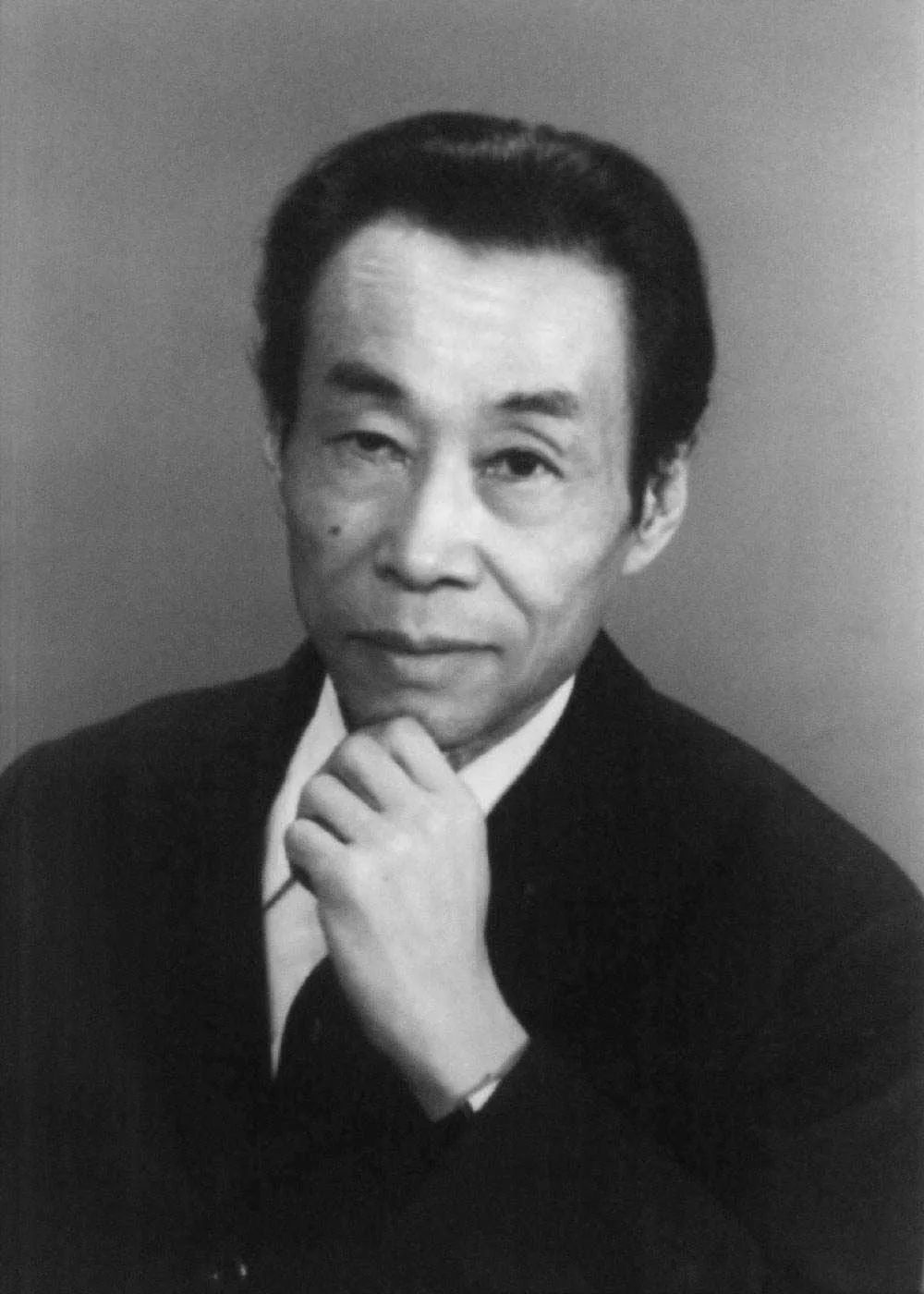

20世纪60年代以来,基于对蛋白质和核酸分子的进化改变的研究,分子进化论这门新兴学科开始兴起。最早提出分子进化中性学说(neutral theory of molecular evolution)的是日本学者木村资生(Motoo Kimura,1924—1994)。1969年,美国学者金(J.K.King,1934—1983)和朱克斯(T.H.Jukes,1906—1999)也发表了主张中性学说的论文,名为《非达尔文主义进化论》(non Darwinian evolution)。

中性学说的中心论点是:分子层次上的生物进化不是由自然选择作用于有利突变引起的,而是在连续的突变压之下,由选择中性或非常接近中性的突变的随机固定造成的。这里所说的选择中性的突变是指对当前适应度没有影响的突变。

中性学说的主要论据是:分子层次上的大多数突变是选择中性的;蛋白质和核酸的进化速率高而且相对恒定;突变压在进化中的作用得到越来越多的证实;按群体遗传学的数学模式计算出来的自然选择代价过高,不符合实际情况。

中性学说提出之后,一些学者强调它与自然选择学说之间的矛盾,认为二者之间只能有一个是正确的。其实连中性学说的创始人木村资生也不是对自然选择学说完全否定,他曾经说过:“中性说是始终以分子水平结构来提问题的。至于表现型水平,我没有讲过什么。……这只有用达尔文自然选择学说来解释吧!”他还指出,至少有一小部分突变具有适应意义而受到自然选择的惠顾。

科学发展过程中往往不是一个新理论的出现就完全否定了先前的理论,而是对原有理论做出补充、修正和发展。一定理论可以应用于一定的范围,解释一定层次上的现象,但却往往不能应用于其他层次或范围。中性学说是在分子层次上研究进化的理论,它揭示了分子进化规律,并且强调了随机因素和突变压在进化中的作用,这是对综合进化理论的补充。选择只作用于表现型,不能直接作用于分子,因此,中性学说虽然很好地解释了分子多态性的起源,但却未能解释表现型的适应进化。