绿色荧光蛋白(GFP)是一个由约238个氨基酸组成的蛋白质,从蓝光到紫外线都能使其激发,发出绿色荧光。近些年其被广泛应用于实验研究等各个领域,因而,常在高中生物题目中看到有关绿色荧光蛋白(GFP)的信息,2023年全国高考乙卷理综考试38题就是以绿色荧光蛋白(GFP)为信息出了一道大题,让我们一块儿学习一下绿色荧光蛋白的研究历程,提高对绿色荧光蛋白(GFP)的认识,从中感受科学探究精神。

1956年,从长崎医科大学毕业的下村修仅用10个月从海洋荧光动物海蜇体内提纯和结晶了荧光素(是海蜇放出的让海水发出蓝光的发光物质),该项研究是海外科学家经过长年的尝试和研究都没有成功的难题。名古屋大学因其这项成果破例授予下村修博士学位,晋升他为助理教授。美国普林斯顿大学学者弗兰克·约翰逊也因这项成果注意到了下修村的研究能力,邀请他到美国去。

1959年,下村修和弗兰克·约翰逊投入到了一个新的研究课题中,该课题研究另一种海洋发光生物碗水母的发光机理。海蜇等大多数发光动物能发光是靠两种物质荧光素和荧光素酶合作产生的结果。碗水母受到外界惊扰时发出绿光,2位科学家提取不到荧光素酶,认为其发光机理与“荧光素——荧光素酶反应”不同。

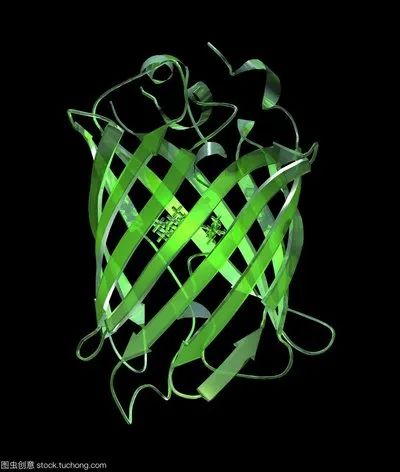

1962年,下村修和弗兰克·约翰逊从约10万只的水母(这些水母几乎全由下修村和其家人自己采集)中纯化出发光蛋白,命名为水母发光蛋白,并阐明了它之所以发光的机理。他们发现水母发光蛋白存在于水母的发光器官中,它与细胞内的钙离子结合后分解变成脱辅水母发光蛋白和氧化荧光素,发出蓝色的光(特征峰波长是460nm)。但这却与水母自身发出的绿光颜色不同,一定还有别的物质与水母发光机理有关。经过几个月的研究,他们终于成功地分离提取出了绿色荧光蛋白质(GFP),原来是水母发光蛋白与GFP形成了复合体的缘故。

1992年—1994年,哥伦比亚大学的生物学家马丁·查尔菲通过普蜡石拿到了GFP遗传基因。查尔菲通过分子生物学的方法,将绿色荧光蛋白的cDNA导入到大肠杆菌、线虫等模式生物并成功使其得到表达,在紫外线的照射下,发出绿光。而且,这样处理后的生物并没有发生异常,证明了GFP的示踪物质作用。1994年,这个研究结果发表后,GFP一下子变得众所周知,关于它的研究也霎时成为时代的宠儿。

1998年,钱永健教授又改良了氨基酸的序列,开发出了荧光波长变长或变短,能发出不同颜色的光的变异型GFP。这些变异型可以做到虽然在同一个细胞里,却可以根据发光颜色的不同来同时显示多个蛋白质的不同机能。

如果把到目前为止GFP发现、发展的过程比喻为电视技术的话,下村修发现,普蜡石和沙尔菲发展应用的绿色GFP相当于初期的黑白电视,而钱永健开发的多色荧光蛋白质就相当于彩色电视。

普通的蛋白质在植入了作为异物的荧光蛋白质之后,它本来的机能还能完全发挥出来么,有没有因此而引发异常的可能性呢,这些问题都还没有得到确认。