摘要:对人教版和苏教版《生物必修1·分子与细胞》中的伞藻嫁接实验资料进行了分析探讨,对“细胞核系统的控制中心”这一观点进行了探讨,提出用“细胞核生命信息的主要存储中心”来评价细胞核功能的看法。

关键词:教材;伞藻再生;伞藻嫁接;细胞核

伞藻(Acetabularia)为海生绿藻,是一个巨大的单细胞生物体,高2~7cm,外形上分帽、秆和足3个部分,像一个根、茎、叶俱全的高等植物,其细胞核位于底部的足中。在细胞核功能介绍的教学内容中,江苏凤凰教育出版社出版的《生物必修1·分子与细胞》(2014)和人民教育出版社出版的《生物 必修1·分子与细胞》(2007)(以下简称“苏教版教材”和“人教版教材”)均把伞藻的嫁接实验作为细胞核功能评价的事实依据。但该实验并未完整呈现,会影响学生的认知和情感。另外,生物学是一门科学课程,而科学的核心是求真,科学方法是保证科学理论不断修正和发展,从而逐步走向真理的根本手段。实验现象要是真实的存在;在科学实验中,任何一个实验现象都不能被忽视,更不容随意修改,这是科学的态度。

1伞藻嫁接实验简介

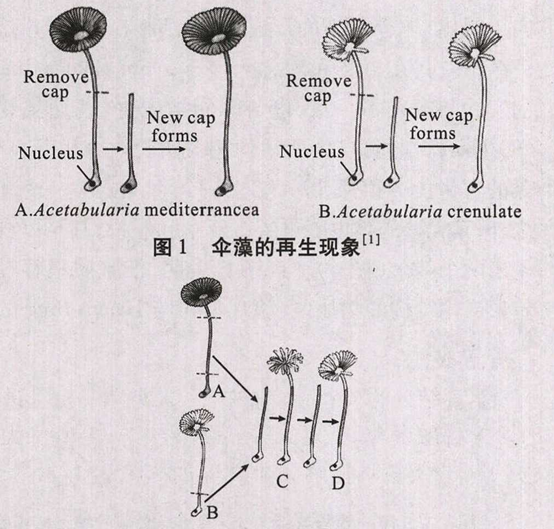

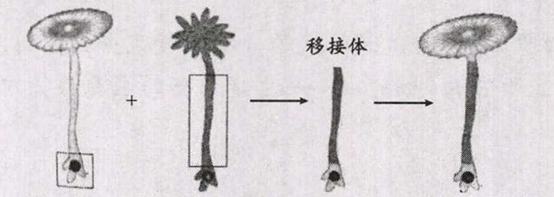

生物学家Joachim Hämmerling(1901-1980)在20世纪30年代,在探讨核质关系的研究中,以伞藻作为实验对象,对不同种的伞藻做了再生及嫁接实验,观察其再生现象。他将一种伞藻的足部(含有细胞核)和另外一种伞藻的柄部进行嫁接,嫁接后的嫁接体,可再生出帽,此帽的形态为两种伞藻帽的混合,再切除这个新生的帽,又可再生出一个新帽,新帽与提供细胞核的伞藻的帽形态相同(图1,图2)。图2表示A秆移接到B足上后,再生成C,C帽形态介于A帽与B帽之间,C移除帽后,生成D,D帽与B帽相同。

图2 伞藻的嫁接实验

Hämmerling对其实验结果的解释:决定帽形态的物质是在细胞核的指导下生成的,这些物质聚集于细胞质中,这是嫁接后再生出的帽介于二者之间的原因,当这些物质消耗完了的时候,再次形成帽的物质是在细胞核的控制下生成。

2 苏教版和人教版教材伞藻嫁接实验分析

2.1 苏教版教材伞藻再生和嫁接实验分析

苏教版教材展示的伞藻再生实验与图1相吻合。但嫁接实验出现了实验现象的修改(图3):菊花形帽伞藻的柄移植到伞形帽伞藻的足上,再生形成伞形帽。该图显示,嫁接后新形成的帽的形态,与提供核的那个伞藻帽一致。

2.2 人教版教材伞藻嫁接和核移植实验分析

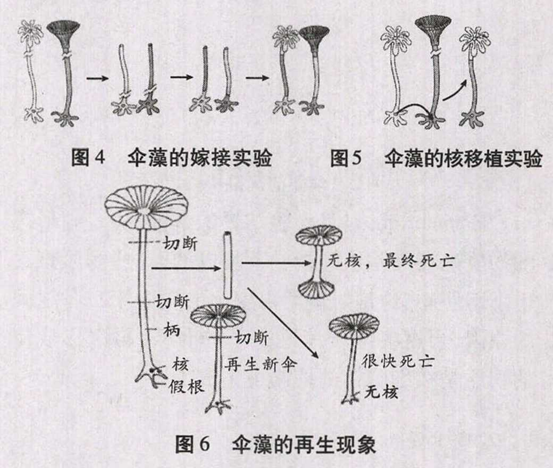

人教版教材没有提供伞藻的再生实验资料,但提供了伞藻的嫁接实验(图4)和核移植实验资料(图5),图4出现的实验现象与苏教版相同。仔细分析人教版提供的这两个资料,从逻辑上看,更趋向于得出“伞藻新帽的形成,是由细胞核决定的”这一结论。其在事实和理念上与Joachim Hämmerling的实验与解释不一致,也与陈阅增先生《普通生物学:生命科学通论》中所述的相关实验内容相背,伞藻的再生能力很强,除了切去一个伞,可再生一个伞之外,其无核的茎也能再生出新伞和假根,甚至可再生出两个新伞(图6)。图6表明,细胞质里存在着形成帽结构的物质,实验现象也与 Hämmerling的理念相吻合。

2.3 教材修改实验现象的原因分析

第一种可能的原因是为了更有利于学生快速得出结论,特意做出的修改。需要指出的是,这种修改与科学精神相背,一个基本的科学常识是:不能为了某个立论,去修改和编造证据。而且,这种修改,很容易使学生忽视了细胞质的存在和作用,忽视细胞核和细胞质密不可分、有机统一的辩证关系。第二种可能的原因是资料引用错误,不知教材引用的资料出自何处,笔者查阅了国内较早的四校合编的大学教材《普通生物学》,发现也有类似的错误。

3 对“细胞核——系统的控制中心”的思考

3.1 观念的形成与技术手段密切相关

在光学显微镜作为主要观察手段的阶段,研究者们最先观察到的是体积较大的真核细胞。从观察结果来看,优先形成了细胞是由细胞膜、细胞质和细胞核3部分组成的理念。我们可以假设一下,如果在细胞中还能看到一个比细胞核更大的细胞器,那可能就会形成细胞是由4个部分组成的观点。在早期研究中,由于认知水平和研究技术的限制,在细胞各组分功能的研究中,对细胞质的关注度最小,所以,很少出现这样的研究报道:没有了细胞质的细胞,会怎么样?随着显微技术的进步和电镜的发明,细胞质中具有一定形态和结构的细胞器才逐步进人研究者的视野。今天,站在整体的角度看,细胞核也是一种细胞器,在高等学校的相关教材中,细胞核被归类为细胞器,“细胞核是细胞内最大的细胞器”。

3.2 对细胞核功能评价的探讨

人教版教材对细胞核的功能评价是“系统的控制中心”。在生命科学的早期发展阶段,由于认识的局限,人们对种种相关实验现象的解释,都倾向于这个观点,并形成了这样的共识:没有细胞核,细胞就不能进行正常的生命活动,也不能存活。随着研究的发展,人们发现,在真核生物中,有些细胞可以没有细胞核,但能存活较长时间,并发挥生理功能,如哺乳动物的红细胞、植物的筛管细胞等。

20世纪80年代初期,在我国生物学家中,就有这样的看法:“虽然实验证明了细胞核在控制细胞的生长、分裂和生物的遗传性状方面具有重要作用,但不能因此而把细胞核看成是细胞的控制中心”,“细胞是一个完整的统一体,细胞核和细胞质之间是相互联系,相互影响的”。30多年过去了,生命科学也在分子水平上得到了更加快速的发展。今天回看这些观点,感觉其更加鲜明。考虑到细胞质遗传现象的存在,用“细胞核是生命信息的主要存储中心”来评价细胞核的功能更为明确和直接。在细胞核里,可进行生命信息的复制(为细胞分裂做准备)和部分读取(转录),而决定信息复制和选择性读取的因素,更多的是来自细胞核外,由核外因素调控。如果用一台计算机来类比细胞,从功能上来看,细胞核与储存了信息的硬盘更为接近。

生命现象的复杂性决定了人们对其认识的艰难性。因此,在学科的发展过程中,产生认识上的偏差是正常现象,这也是要求我们对科学理论保持批判性思维的根本原因之一。

作者及单位:

仇存网、李丑、吴生才 江苏省盐城师范学院海洋与生物工程学院

钱红燕 江苏省盐城中学

崔彬彬 江苏省盐城市明达中学