关于主动运输和协助扩散的区分现在很重要的一个因素就是是顺浓度还是逆浓度,但是对于消耗能量的主动运输是否也能够去进行顺浓度梯度运输呢?很多高中生物教师基本都会否定,或者怀疑,但是又找不到实证,今天就系统的来着重的讲一个特殊的实证:

1、主动运输

物质逆浓度梯度进行跨膜运输,需要载体蛋白的协助,同时还需要消耗细胞内化学反应所释放的能量,这种方式叫作主动运输。

摘取其中的三个关键词则为:逆浓度、载体蛋白、能量。

现行教材强调,协助扩散是顺浓度梯度进行,主动运输是逆浓度梯度进行。课后题中也明确指出:

新教材课后题中有这样一道判断题——主动运输都是逆浓度梯度进行的,既要消耗细胞的能量,也需要借助膜上的载体蛋白。( )

此题的答案为正确!——换句话说也就是主动运输都是逆浓度梯度进行的。

2. 疑问:那又应如何去解释用了多年的主动运输的曲线图?

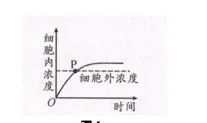

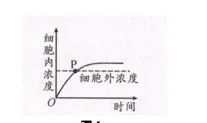

下面这个曲线图,我们在做题和教学中也经常会用到,基本是判断为主动运输方式,因为最后胞内浓度能够超过细胞外浓度,但是如若仔细思考可能就会发现有很大的不合理的地方!

整个过程中,细胞不断在吸收某种物质。P点之前,胞外浓度高于胞内,从高浓度向低浓度运输;P点之后,胞外浓度低于胞内,从低浓度向高浓度运输。也就是说按照原有的定义,则只有P点之后的逆浓度梯度为主动运输,P点之前的顺浓度梯度应为协助扩散。难道是发生了什么神奇的事情吗?

3、什么是真正的主动运输?及主动运输的三大类型

主动运输普遍存在于动植物细胞和微生物细胞中,是由载体蛋白所介导的物质逆浓度梯度或电化学梯度由低浓度一侧向高浓度一侧进行跨膜转运的方式,且转运物质的过程需要与某种释放能量的过程相偶联。一般根据能量来源,将主动运输归纳为:由 ATP直接提供能量(ATP驱动泵)、间接提供能量〈偶联转运蛋白)和光能驱动3种基本类型。从左向右依次是A .ATP驱动泵;B.偶联转运蛋白;C.光驱动泵——主动运输的3种类型。

对于ATP直接供能的主动运输大家都是比较熟悉的,因为教材当中主要列举的就是此类,但是大家往往不知道,或者只有在做题的时候会遇到间接功能的例子和题目,而且是比较纠结的,原因主要还是在于不了解,如果有些高中教师依然无法认同,可以翻阅一下有关的大学教材。在此多介绍一下:

ATP间接供能的主动运输,不直接消耗ATP,但是要间接利用ATP,小肠上皮细胞从肠腔吸收葡萄糖、氨基酸就属于这种方式,工作原理:载体蛋白上有两个结合位点,可分别与Na+和葡萄糖结合,由于Na+泵需要ATP供能,并不断地将Na+输出到细胞外,结果造成了Na+浓度膜外高于膜内,由此产生了电位梯度。Na+和葡萄糖分别与载体蛋白结合,借助电位梯度的力量,使Na+和葡萄糖结伴而行,进入细胞,进入细胞后葡萄糖与载体蛋白分开,Na+又被泵出细胞外。

4、主动运输逆浓度运输的例证:

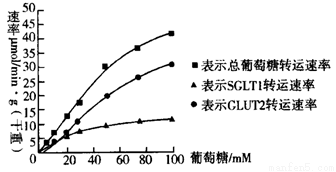

关于小肠中葡萄糖的吸收,有一篇来自《生理学杂志》的论文和另外的一篇文献(Topical nanoparticle-facilitated delivery of insulin and its effect on keratinocyte and fibroblast function)中讲到,葡萄糖小肠在饭前喝饭后的吸收是不一样的,如图所示:

注:图中SGLT1代表的是一种葡萄糖的主动转运载体,机制为钠和葡萄糖的协同转运;GLUT2代表的是一种葡萄糖的易化扩散(协助扩散)载体;IM代表异麦芽糖酶。

由图可见,饥饿状态下,小肠上皮细胞依靠主动转运吸收葡萄糖;进食后则主动转运和易化扩散(协助扩散)同时进行。也就是说在顺浓度梯度下可以主动运输和被动运输可以同时进行,并且其载体蛋白的种类一般也是不同。

【例题】研究发现,在小肠绒毛的微绒毛面存在着两种运输葡萄糖的载体--SGLT1和GLUT2,前者是主动运输的载体,后者是协助扩散的载体.科学家根据不同葡萄糖浓度下的运输速率绘制如图示曲线,下列说法中不正确的是( ) 参考答案:D

A.协助扩散(易化扩散)的速率最高约为主动运输的3倍

D.在较高浓度下,细胞主要依赖主动运输来增大吸收速率

冯权江、龙静等老师认为,小肠上皮细胞靠近肠腔一端的细胞膜为刷状缘膜,全部展开约有400m2。这么大的吸收面积足以导致食物分解后在局部形成的葡萄糖浓度比小肠上皮细胞中的要低。所以,葡萄糖进入小肠绒毛上皮细胞仍是从低浓度向高浓度运输的主动运输。

但是对于此说法依然存在两点质疑:第一,从化学角度分析,葡萄糖溶液不会因分散在较大表面积而降低浓度。在溶质与溶剂比例不变的情况下,仅改变溶液体积,溶液浓度不变。第二,从进化角度分析,顺浓度梯度的运输可利用浓度梯度提供势能,额外消耗细胞内的化学能对此可能不是那么有适应性。

由以上分析可知,主动运输是可以顺浓度梯度来运输的,我们在坚定教材当中的主体知识的时候,当然也需要记得不迷信,要科学的看待具体的问题,当然教材中所列的普遍规律依然是不能因为有个别的特例而给予否定和深度的批判的,因为普遍的知识才是学生需要掌握的基本知识。

教师在教学及其研究中必须坚持以“普遍性”为主、少量渗透“例外性”的教学原则,如果过分追求,很容易将教师的研究方向引向以追求新奇案例、生僻知识为目的的大量文献的查阅上,而忽视了更为重要、更有意义的研究学生、研究教法的教科研工作,不能“捡了芝麻、丢了西瓜”。