生态位作为生态学研究中的经典概念在种间关系、群落结构和物种多样性等研究中被广泛应用。根据《普通高中生物学课程标准(2017年版)》的要求,生态位相关内容将纳人我国高中生物学课程。

1. 生态位的概念

生态位理论要点

(1)生态位宽度:一个物种利用的各种各样不同资源综合的幅度。一种生物或生物类群所表现出来的资源利用的多样性。可利用的资源少,生态位的宽度就大,促使生态位泛化;资源丰富,可供选择的生态位宽度减小,促使生态位特化。

(2)生态位重叠:不同物种生态位的重叠现象(或共同利用),生态位重叠是竞争的必要条件但并不是绝对条件,而决定于资源状态。资源丰富,生态位重叠也不发生种间竞争;资源贫乏,生态位稍有重叠,发生激奋的竞争关系。

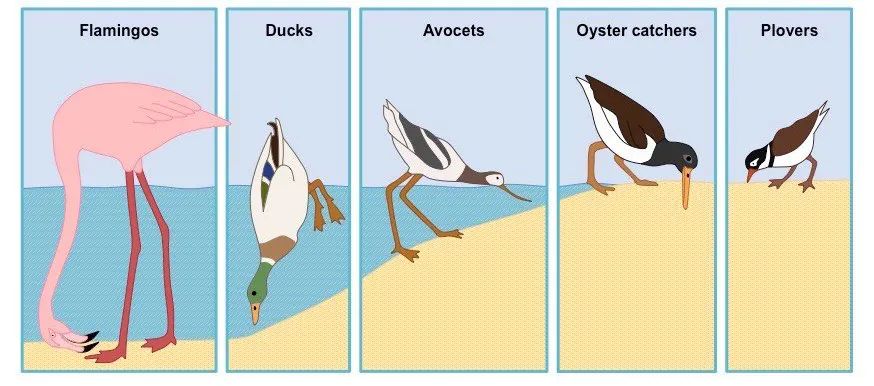

(3)生态位分离:两个物种在资源的利用上分离程度。如果许多物种占据一个特定的环境,它们共同生活下去,必然要存在某种生态位差别,否则很难永久地共存。

(4)生态位移动:种群对资源利用的变动,这是环境胁迫或竞争的结果。

3. 生态位与种间竞争

例如,高中教材中双核小草履虫和大草履虫共同培养的结果可以理解为两者有生态位重叠,因竞争共同资源发生竞争排除造成的。当然,生态位重叠造成的结果并不一定是“你死我亡”,如树林中如果存在多种鸟,他们往往都有各自偏好的分布范围,但如果树林中仅存在其中一种鸟,它的分布范围会明显扩大,这种现象的产生也是在群落构建时生态位分化的结果。

4.案例分析——家猫生态位的形成

一万年前的谷仓给了老鼠机会,不夸张地估计,老鼠已经吃掉了人类粮食总产量的1/10,所以人类视老鼠为大敌。而猫的祖先,非洲野猫又是这样一种生物,它的体型不大,不是群居动物,像群居的食肉动物是可以通过协同作战,捕捉比自己体型大很多的食草类动物的,非洲野猫不是,它是单独行动的。所以对猫来说,老鼠那个尺寸的身材是刚刚好能做猎物的,所以哪儿的老鼠丰富,哪儿就有可能出现猫。

而野猫又是这样一种生物,它虽然是纯食肉类动物,但是体型对人类又几乎没有威胁,这个猫小小的身材没法造成大规模的破坏,甚至连人类婴儿都不在它的食谱里。而且当人类发现,它们主要的食物就是那些糟蹋粮食储备的老鼠的时候,那就更不介意猫生活在他们周围了。于是,猫就成了一种可以在人类群落周围得到足够多好处,又能避免被人类集中猎杀的食肉性动物。

人类在农业社会出现之后,制造出来一个稳定的生存机会,它能给一个生物提供稳定的食物来源和生存空间 。这个生存机会有一个专有名词,叫做生态位。

以实例支撑概念构建,从概念升华至观念。虽然有关生态位的概念之前并未在高中教学中直接涉及,但其实生态位的理论是蕴含在很多生态学现象以及生态学原理中的。

生物入侵现象的发生,可以认为是外来物种在新环境中缺少竞争者以及天敌,所以迅速地抢占了生态位造成大量繁殖。在构建人工群落时,既要避免物种生态位的过多重叠,又要尽量保证资源的充分利用,如四大家鱼的混养、立体农业等。

在生态修复工程中,人工物种引进等环节都需要充分考虑各物种的生态位,以实现群落的稳定以及对资源的合理利用。以实例来支撑概念更利于学生认识生态位的科学内涵,使他们能够利用生态位去解释更多的生态学现象,并在这个过程中实现由对概念的建构逐步升华至对生命观念的提炼与理解。