我们在改作,上课时,很需要关注的一点是学生为什么对一个知识点总是记混了或理解不了。这个问题的背后可能不仅仅是记忆问题,可能是我们讲课的方式或者是学生在理解上走进了一个误区,并且自己始终没发现,所以总是一次又一次“义无反顾”的跳进同一个坑。

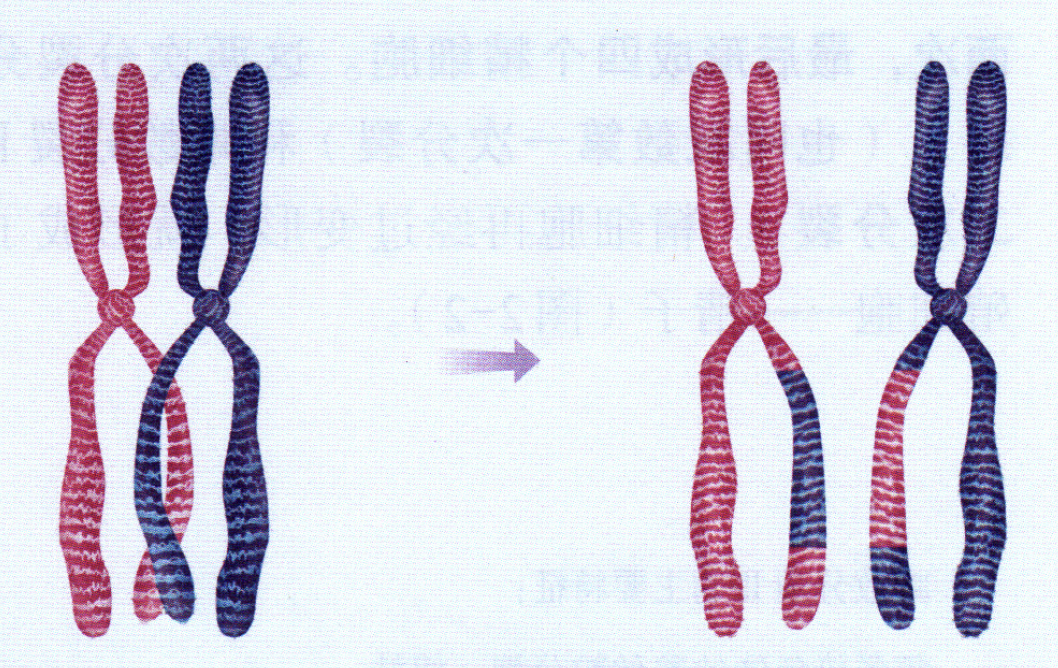

今天上完课,组内讨论学生说学生为什么总是理解不了互换在前,交叉在后。据我分析,其实首先是浙科版教材中“交叉互换”这一名词存在心理上的诱导作用,学生在听到这个名词时,就会在脑海里产生一种“交换引起交叉”的主观印象。而且这个顺序看起来蛮合乎逻辑的:先将两条染色单体交叉起来,再片段断裂,互换片段。这种感觉上相对合理的逻辑关系会让学生对这种点记得特别牢,且很难纠正。此外,还有很多老师会用下面这张人教版教材中的截图,其实又会进一步加深这种印象。

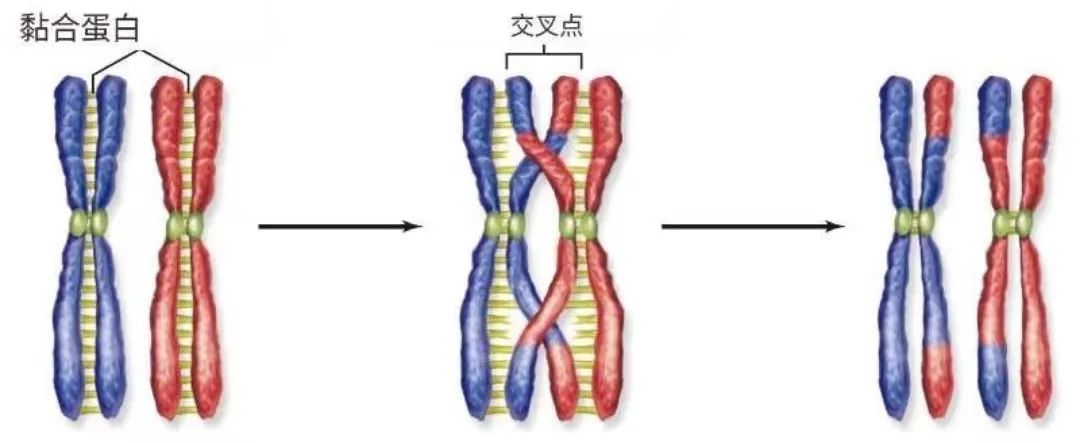

这种图的其实有个知识性错误,就是认为染色单体可以在联会时可以发生大片段的空间变换,类似两个同桌将脚将脚伸过去交叉在一起一样。而实际上,在交换时姐妹染色体单体间是存在黏连物质的,很难像上图一样,将被交换的蓝色片段和红色片段通过左图这样进行空间上的变换。如下图所示,因此,想要完成交换,非姐妹染色单体需要在同一位置上“断裂并在交换点处进行拼接”才能实现,这样拼接就会出现一个交叉点,但被交换的片段还是和原来的姐妹染色单体靠在一起(中间这幅图所示,蓝依旧靠着蓝,红依旧靠着红)。这幅图比人教版那幅图可以更好的说明交叉出现时已经完成交换了。

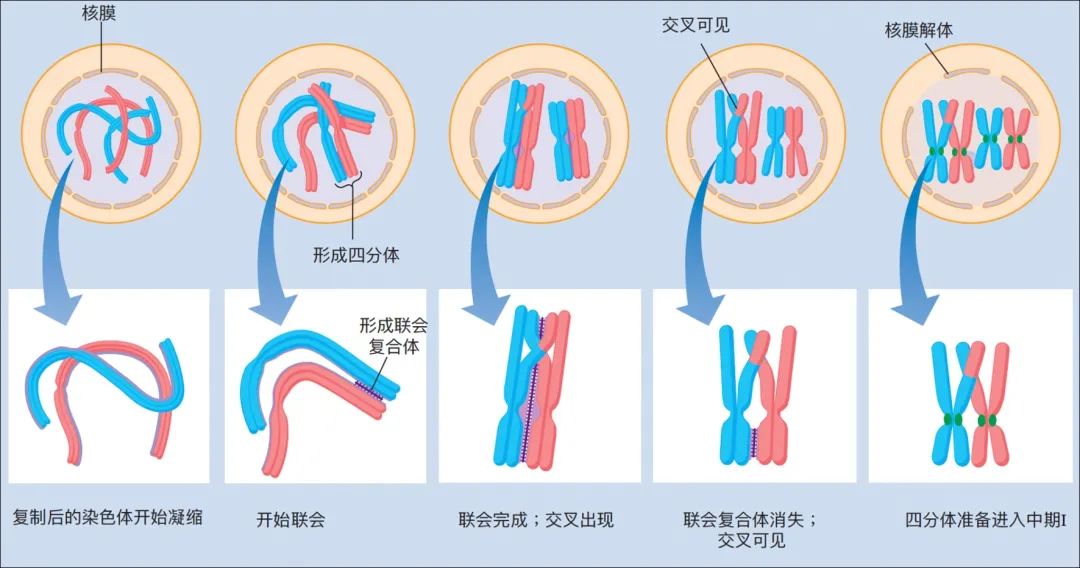

最后结合一幅图梳理下交换是如何发生的:首先同源染色体通过联会形成四分体,联会时可能会在某个点进行断裂重接进行交换,并进行交叉,但在中间这幅图(图3)时交叉由于同源染色体靠的过于紧密,是不可见的。等同源染色体逐渐分开时(图4),就会出现可见的交叉了。