1.细胞学说建立的过程(必修一P3-4)

|

时间、科学家 |

贡献 |

不足 |

|

1543年,维萨里(比利时) |

通过大量的尸体解剖,发表了巨著《人体构造》,揭示了人体在器官水平的构造 |

未深入到细胞水平 |

|

1543年,比夏(法) |

指出器官由低一层次的结构——组织构成 |

|

|

1665年,虎克(英) |

用显微镜观察植物的木栓组织,既是细胞的发现者,也是命名者 |

观察的是死细胞 |

|

1674年,列文虎克(荷兰) |

用自制的显微镜,观察到不同形态的细菌、红细胞和精子等 |

未用细胞描述,也没有考虑到生物体结构的统一性 |

|

17世纪,马尔比基 (意大利) |

用显微镜广泛观察了动植物的微细结构 |

|

|

1838年,施莱登(德) |

细胞是构成植物体的基本单位 |

未与动物界联系 |

|

1839年,施旺(德) |

整个植物和动物都是细胞的集合体 |

未搞清细胞来源的过程 |

|

19世纪40年代,耐格里(德) |

用显微镜观察了多种植物分生区新细胞的形成,发现新细胞的产生原来是细胞分裂的结果 |

未上升到理论水平 |

|

1858年,魏尔肖(德) |

细胞通过分裂产生新细胞 |

未考虑非细胞结构生命的繁衍 |

建立者主要是施莱登和施旺。意义是揭示细胞统一性和生物体结构的统一性。

2.世界上第一个人工合成蛋白质的诞生(必修一P33)

(1)英国科学家桑格经过10 年努力,终于在1953 年测得牛胰岛素全部氨基酸的排列顺序。

(2)1965 年我国科学家完成结晶牛胰岛素的全部合成。

3.生物膜结构的探索历程

(1)对细胞膜成分的探索(必修一P42)

|

时间、科学家 |

实验依据 |

结论或假说 |

|

1895年,欧文顿 |

对植物细胞的通透性进行实验,发现溶于脂质的物质更容易穿过细胞膜 |

细胞膜是由脂质组成的 |

|

20世纪初,科学家 |

利用哺乳动物的红细胞制备出纯净的细胞膜,并进行化学分析 |

组成细胞膜的脂质有磷脂和胆固醇,其中磷脂含量最多 |

|

1925年,荷兰科学家戈特和格伦德尔 |

提取人的红细胞中的脂质,铺展成单分子层,测得其面积为红细胞表面积的2倍 |

细胞膜中的磷脂分子必然排列为连续的两层 |

|

1935年英国学者丹尼利和戴维森 |

研究了细胞膜的张力 |

细胞膜除含脂质分子外,可能还附有蛋白质 |

(2)对细胞膜结构的探索(必修一P43)

|

时间、科学家 |

实验依据 |

结论或假说 |

|

1959年,罗伯特森 |

在电镜下看到细胞膜清晰的暗—亮—暗的三层结构 |

所有的细胞膜都有蛋白质—脂质—蛋白质构成,为静态的统一结构 |

|

1970年,科学家 |

将用荧光染料标记的小鼠细胞和人细胞进行融合实验 |

细胞膜具有流动性 |

|

1972年,辛格和尼科尔森 |

—— |

提出细胞膜的流动镶嵌模型 |

4.人类对通道蛋白的探索历程(必修一P68)

(1)1950年,科学家发现水分子在通过细胞膜时的速率高于通过人工膜。

(2)1988 年,美国科学家阿格雷成功地将构成水通道的蛋白质分离出来。

(3)科学家们进一步开展水通道蛋白研究,在人类细胞发现13种水通道蛋白。

(4)科学家在拟南芥细胞中发现35种水通道蛋白。

(5)科学家们不仅发现了水通道蛋白,还发现细胞生活必需的钾钙钠也是通过离子通道蛋白进行运输的。

(6)20世纪80年代,科学家从蚕豆保卫细胞检测出钾离子通道。

(7)1998 年,美国科学家麦金农测出了钾离子通道的立体结构。

5.酶本质的探索(必修一P79-80)

|

时间 |

科学家 |

实验发现或结论 |

|

1773年 |

斯帕兰札尼 |

证实胃液具有化学性消化作用 |

|

1857年 |

巴斯德 |

发酵与活细胞有关,发酵是整个细胞而不是细胞中的某些物质在起作用 |

|

1857年 |

李比希 |

引起发酵的是细胞中的某些物质,但是这些物质只有在酵母细胞死亡并裂解后才能发挥作用 |

|

1897年 |

毕希纳 |

酵母细胞中的某些物质能够在酵母细胞破碎后继续起催化作用,就像在活酵母细胞中一样 |

|

1917年 |

萨姆纳 |

从刀豆种子中提取出脲酶,第一个证明脲酶的化学本质为蛋白质,作用为催化尿素分解 |

|

20世纪80年代 |

切赫、奥特曼 |

少数RNA也具有生物催化能力 |

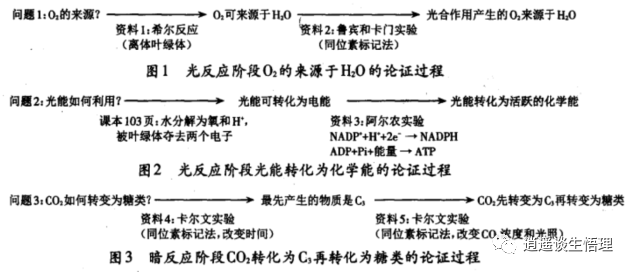

6.光合作用(必修一P100-104)

|

时间、科学家 |

实验结论 |

|

1881年 |

恩格尔曼把载有水绵(叶绿体呈螺旋带状分布)和需氧细菌的临时装片放在没有空气的小室内,在黑暗中用极细的光束照射水绵,发现细菌只向叶绿体被光束照射到的部位集中;如果把装置放在光下,细菌则分布在叶绿体所有受光的部位。直接证明了叶绿体能吸收光能用于光合作用放氧。 |

|

19世纪末 |

科学界普遍认为,在光合作用中,CO2分子的C和O被分开,O2被释放,C与H2O结合成甲醛,然后甲醛分子缩合成糖。 |

|

1928年 |

科学家发现甲醛对植物有毒害作用,而且甲醛不能通过光合作用转化成糖。 |

|

1937年 |

希尔反应:离体叶绿体在释放条件下发生水的光解、产生氧气的化学反应。 |

|

1941年 |

鲁宾和卡门用同位素示踪的方法,证明光合作用释放的氧气来自水。 |

|

1954年、 1957年 |

1954年,美国科学家阿尔农发现,在光照下,叶绿体可合成ATP; 1957年,他发现这一过程总是与水的光解相伴随。 |

|

20世纪40年代 |

美国科学家卡尔文用同位素示踪的方法,探明了CO2中的碳在光合作用中转化成有机物中碳的途径。 |

7.科学家访谈:

袁隆平是中国杂交水稻的创始人,世界上成功利用水稻杂种优势的第一人,被誉为“杂交水稻之父”。

8.遗传基本规律的发现史

|

时间、科学家 |

实验发现或结论 |

|

1866年,孟德尔(奥地利) (必修二P12) |

揭示了生物遗传的两条基本规律即“分离定律”和“自由组合定律” |

|

1909年,约翰逊(丹麦) (必修二P13) |

给孟德尔的“遗传因子”一词起了一个新名字,叫作“基因”,并且 提出了表型和基因型的概念 |

|

魏斯曼(德国) (必修二P18) |

预言在精子和卵细胞成熟的过程中存在减数分裂过程,后来被其他科学家的显微镜观察所证实 |

|

1903年,萨顿(美)(必修二P29) |

用蝗虫细胞作材料,研究精子和卵细胞的形成过程,推论:基因是由染色体携带着从亲代传递给下一代的。即基因在染色体上。 |

|

摩尔根(必修二P30) |

用假说演绎法验证基因位于染色体上,并和学生们测定出基因与染色 体的关系:一条染色体上有多个基因,基因在染色体上呈线性排列。 |

9.遗传物质的发现史

|

时间、科学家 |

实验发现或结论 |

|

1928年,格里菲思(必修二P43) |

体内转化实验:已经加热致死的S型细菌,含有某种促使R型活细菌转化为S型活细菌的活性物质一一转化因子。 |

|

20世纪40年代,艾弗里 (必修二P44) |

体外转化实验:DNA是使R型细菌产生稳定遗传变化的物质。 |

|

1952年,赫尔希、蔡斯 (必修二P44) |

噬菌体侵染细菌实验:子代噬菌体的各种性状,是通过亲代的DNA遗传的。DNA是噬菌体的遗传物质。 |

|

(必修二P46) |

烟草花叶病毒实验:RNA是烟草花叶病毒的遗传物质 |

10.DNA分子的结构和复制的发现史

|

时间、科学家 |

实验发现或结论 |

|

威尔金斯、富兰克林(必修二P107) |

为沃森和克里克提供了DNA的X射线衍射物图谱 |

|

查哥夫(必修二P49) |

发现DNA分子中腺嘌呤(A)的量总是等于胸腺嘧啶(T)的量,鸟嘌呤(G)的量总是等于胞嘧啶(C)的量,为著名的DNA双螺旋结构模型的建立提供了依据 |

|

1953年,沃森(美)、克里克(英)(必修二P49) |

构建DNA双螺旋结构模型(以威尔金斯和其同事富兰克林提供的DNA衍射图谱的有关数据为基础,推算出DNA分子呈螺旋结构); 提出了遗传物质以半保留方式自我复制的假说 |

|

1957年,克里克(英) (必修二P69) |

预见了遗传信息传递的一般规律,提出了中心法则 |

|

1958年,梅塞尔森和斯塔尔 (必修二P53) |

以大肠杆菌为实验材料,运用同位素标记技术,实验证实了DNA的半保留复制 |

|

尼伦伯格、马太(必修二P70) |

采用蛋白质的体外合成技术破译了第一个遗传密码 |

11.生物进化理论的发展史

|

科学家 |

结论或成果 |

|

拉马克(必修二P107) |

第一个提出比较完整的生物进化学说,彻底否定了物种不变论,认为生物是不断进化的,生物进化的原因是用进废退和获得性遗传。 |

|

达尔文(必修二P107-109) |

1859年出版《物种起源》,提出以自然选择学说为核心的生物进化论,使生物学第一次摆脱了神学的束缚,走上了科学的轨道。揭示了生物界的统一性是由于所有的生物都有共同祖先,而生物的多样性和适应性是进化的结果。 |

|

斯坦利(必修二P119) |

提出了“收割理论”,说明捕食者在进化中的作用。 |

12.内环境稳态调节机制的发现(选必一P10)

|

科学家 |

结论或成果 |

|

贝尔纳(法) |

内环境保持稳定主要是依赖神经系统的调节 |

|

坎农(美) |

内环境稳态是在神经调节和体液调节的共同作用下,通过机体各种器官、系统分工合作、协调统一而实现的 |

|

目前普遍认为 |

神经一体液一免疫调节网络是机体维持稳态的主要调节机制 |

13.促胰液素的发现(选必一P45)

|

科学家 |

实验发现或结论 |

|

沃泰默 |

实验假设:胰液的分泌只受神经调节的控制; 实验结论:小肠上微小的神经难以剔除,胰液的分泌受神经调节的控制。 |

|

斯他林、贝利斯 |

实验假设:在盐酸的作用下,小肠黏膜细胞可能产生了一种化学物质,这种物质进入血液后,随血液到达胰腺,引起胰液的分泌; 实验结论:胰腺分泌胰液受化学物质的调节控制,并将这种物质命名为促胰液素。 |

|

巴甫洛夫 |

近代消化生理学的奠基人,曾错误地认为小肠中盐酸导致胰液分泌属于神经反射,后做重复实验得出与斯他林和贝利斯一模一样的结果。 |

14.胰岛素的发现(选必一P46)

|

时间、科学家 |

实验发现 |

实验结论 |

|

1889年 |

切除胰腺的狗会患上与人的糖尿病类似的疾病 |

假说:胰腺能分泌某种抗糖尿病的物质 |

|

—— |

结扎胰管或因胆结石阻塞胰管都会引起胰腺萎缩,而胰岛却保持完好,机体不会患糖尿病 |

糖尿病与胰岛细胞有关 |

|

1921年班廷、贝斯特 |

给患糖尿病的狗注射结扎胰管狗的萎缩胰腺(只剩胰岛)提取液,患病狗血糖恢复正常 |

糖尿病与胰岛提取液有关 |

|

班廷、贝斯特与生化学家 |

抑制胰蛋白酶的活性,可直接提取正常胰腺中的胰岛素 |

得到从正常的胰腺中提取胰岛素的方法 |

15.睾丸分泌雄激素的研究(选必一P47)

1849年,德国研究者发现,公鸡被摘除睾丸后,其雄性性征明显消失:鲜红突出的鸡冠逐渐萎缩、不再啼鸣、求偶行为也慢慢消失。如果将睾丸重新移植回去,公鸡的特征又会逐步恢复。

16.植物生长素的发现(选必一P90-92)

|

时间、科学家 |

实验发现或结论 |

|

19世纪末,达尔文 |

胚芽鞘的尖端受单侧光刺激后,向下面的伸长区传递了某种“影响”,造成伸长区背光面比向光面生长快,因而使胚芽鞘出现向光性弯曲 |

|

1913年,鲍森·詹森 |

胚芽鞘尖端产生的“影响”可以透过琼脂片传递给下部 |

|

1918年,拜尔 |

胚芽鞘的弯曲生长,是因为尖端产生的影响在其下部分布不均匀造成的 |

|

1926年,温特 |

进一步证明胚芽鞘的弯曲生长确实是由一种化学物质引起的,并命名为生长素 |

|

1934年 |

科学家首先从人尿中分离出与生长素作用相同的化学物质——吲哚乙酸 |

|

1946年 |

从高等植物中分离出生长素,并确认它也是吲哚乙酸(IAA) |

17.种群与生态系统

|

科学家 |

实验发现或结论 |

|

高斯(选必二P9) |

通过实验发现草履虫种群数量增长的S形曲线。 |

|

马世骏(选必二P12) |

提出从系统整体调控着眼,运用“改治结合,根除蝗害”的战略,一方面要通过化学防治和生物防治来降低蝗虫密度,另一方面要改造飞蝗发生区。 提出了“整体、协调、循环、自生”等生态工程的基本原理,“生态经济学”设想以及“社会—经济—自然”复合生态系统等一系列新的观点。 |

|

林德曼(选必二P95) |

通过对结构相对简单的天然湖泊——赛达伯格湖的能量流动进行定量分析,发现生态系统的能量流动具有单向流动、逐级递减两个特点,能量在相邻两个营养级间的传递效率大约是10%~20% |

18.单克隆抗体(选必三P49)

1975年,英国科学家米尔斯坦和德国科学家科勒得到了单克隆抗体,于1984年获得了诺贝尔生理学或医学奖。

19.PCR(选必三P86)

钱嘉韵从嗜热菌中成功地分离了耐高温的DNA聚合酶,并于1976年在《细菌学杂志》上以第一作者身份发表了相关论文。

20.选必三每一章章引言和科技探索之路的科学史