旧教材中仅仅只出现“相互拮抗”的说法,并未出现"协同作用"和"拮抗作用",但是考试中却出现了相关概念;

新教材出现了"协同作用",如果两种激素具有相似的生理效应(如都能升高血糖),则表述为对某生理过程有"协同作用"。新教材正文中并未出现"拮抗作用",而是描述为"相抗衡";但在课程标准中有出现!

课程标准提出了“协同”、“拮抗”。但新教材中只增加了"协同作用",而把"拮抗作用"改成了"相抗衡",这种变化的原因是什么?教学中教师是否有必要讲授"拮抗作用"的概念?

《药理学》有两方面的说法∶

(1)根据药物与受体结合后产生的效应不同而分为"激动药"和"拮抗药(阻断药)",激动药使受体激动,但拮抗药虽与受体结合但不产生效应,通常所说的"激动效应"和"拮抗效应"即是如此,这里的"拮抗"与"激动"对应。

(2)当不改变药物在体液中的浓度时,药物间的相互作用会出现两种结果,使原有效应增强的协同作用和使原有效应减弱的拮抗作用。药物间的协同作用可分为3类:相加作用、增强作用和增敏作用。两种药相互作用出现"1+1>2"的效应属于增强作用;相加作用指两药合用时的作用等于单用时的作用之和;增敏作用指某种药可使组织或受体对另一种药的敏感性增强。拮抗作用也分为3类:相减作用、抵消作用和脱敏作用。相减作用指两药合用时的作用小于单用时的作用;抵消作用指两药合用时的作用完全消失;脱敏作用指某药可使组织或受体对另一药物的敏感性减弱。

《生理学》指出:

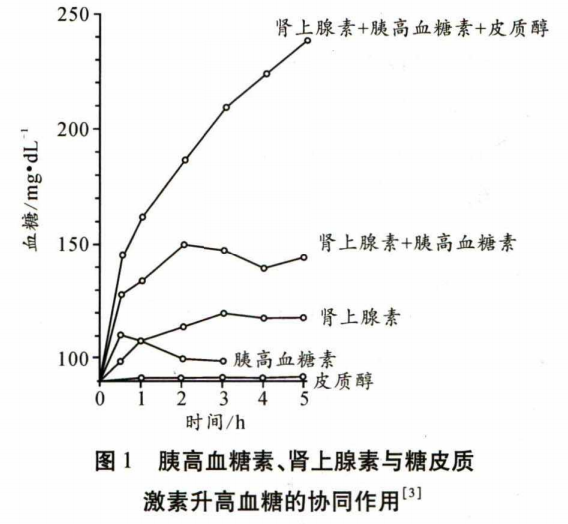

当"拮抗作用"和"协同作用"用来描述激素间的相互作用时,"协同作用"是多种激素联合作用对某一生理功能所产生的总效应远大于各激素单独处理所产生的效应总和,如图1所示。胰高血糖素、肾上腺素和皮质醇都有升高血糖的作用,但它们联合起来作用效果远大于独自作用效果之和。也就是说,并不是作用效果相同就是协同相同,而是共同处理后比单独处理的效果之和更强才能称之为协同作用。"拮抗作用"在生理学中指不同激素对某一生理功能产生相反的作用,如胰岛素的降糖效应和胰高血糖素的升糖效应,甲状旁腺素的升血钙效应和降钙素的降血钙效应,都可以称之为拮抗作用。

因此,"拮抗"并不完全和"协同"对应,激素间的"协同作用"并不是通常认为的具有相同生理作用,而是两种激素共同作用效果远大于单独作用效果之和。"拮抗作用"在药理学和生理学上含义是不一样的;药理学上指药物间的作用使原本药物的效应减弱,这样的减弱作用可能是两种药物的作用效果相反,也可能是两种药物作用效果相同,但同时使用时一种药物影响了另一种药物的效应过程,使得作用效果下降;生理学上指对某种生理功能作用相反的两种激素间的关系。可见,生理学上的"协同作用"和"拮抗作用"其实只是药理学上对应概念的一部分含义。

新教材增加了"协同作用"的说法是更加科学、规范的修正。但是"协同作用"在不同领域有不同的含义,课标也并未指出具体要求。教师在授课时不能简单地认为是两种激素具有相同的生理作用,应该进一步指出两者作用效果之和远大于单独作用的效果之和,使学生脑海中形成准确的概念。

"拮抗作用"在旧教材中的描述是两种激素"相拮抗",新教材更改为"相抗衡",这是更加精准的修改。而"抗衡"指两者相互对抗,描述贴切且降低了理解难度,体现了编者的精心设计。新教材做出改变一方面是基于科学性的考虑,另一方面是为了避免误读现象产生("拮抗"中的"拮"应读为""jié")。因此,结合课程标准,教师在讲授时,可以说拮抗和抗衡是近义的,但重点是让学生理解两种激素间的抗衡效果。